概述

主要学习自VAE introduction from Lil 。本文只是为了梳理、记录我自己的理解以加深印象,大部分内容和图片直接来自于它。

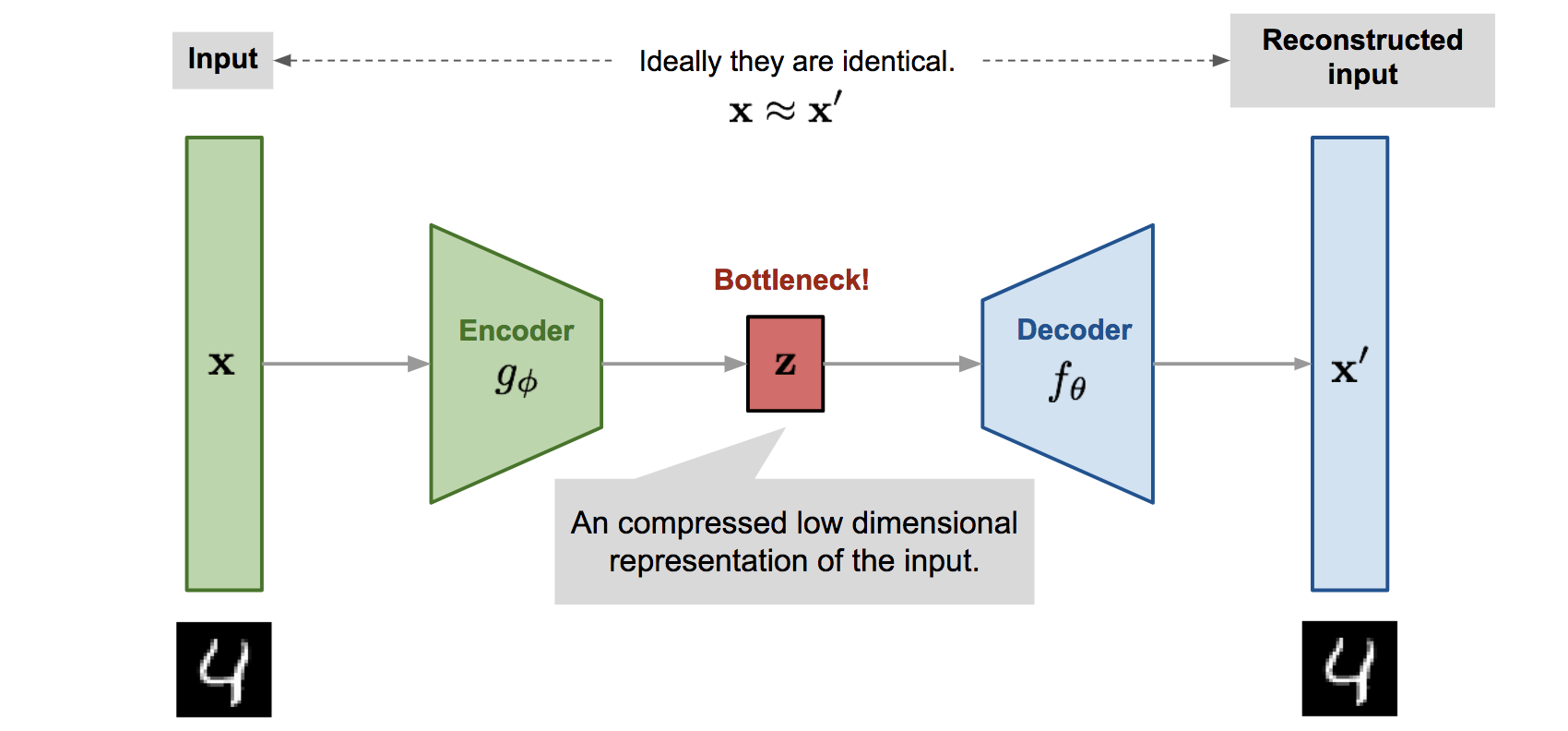

VAE大概是一个典型的自编码结构,先将输入编码到一个潜在空间(特征),然后将这个潜在空间里的潜码解码成原本的结果——这是最基本的自编码器AE;所谓变分自编码器VAE,从它的计算流程简单粗暴地说,就是把源输入编码到一个分布中,这个分布构成了后续解码的潜在空间;解码时,从分布中采样出潜码,直接解码。因此,VAE可以用来生成。

此外,VAE出来的中间结果,也就是那个latent space,从它采样的特征向量的位数一般要远小于原始数据(尤其是图像等),因此可以用来降维、压缩特征、加速其它深度学习结构(比如Diffusion)等。

总之,先把握VAE是一个编解码的结构。先规定一下本文中经常用到的一些数学符号。

| 符号 | 意义 |

|---|---|

| 编码器网络的参数 | |

| 解码器网络的参数 | |

| 数据集,有n个samples | |

| 每个数据sample是d维向量 | |

| 经过一次编解码后重建的 | |

| 在编解码器中间那个瓶颈中学到的压缩编码,或者潜码,或者其它称呼。 | |

| 激活函数;在第l个中间层的第j个神经元的激活函数 | |

| 编码器函数(一个网络),参数为 | |

| 解码器函数,参数为 | |

| Estimated posterior probability function,用来评估编码器后验概率的函数…这个被当做了后验概率,可能在编码器中,将原数据x当做了果,而编码后的z才是因..? 应用此概率,编码结果是和原数据有关的概率分布,这样的编码器称为概率编码器probabilistic encoder | |

| 给出特征码z,解码器有多大的概率得到正确的原数据x?解码器也是个概率分布,这样的模型称为概率解码器probabilistic decoder |

自动编码器Autoencoders

VAE之前是很多各种形式的AE,AE的理论很早,也比较简单,就是典型的 输入-神经网络编码器-中间编码(特征码)-神经网络解码器-解码后的输出,让编解码前后的数据尽可能相同。

AutoEncoder

最朴素直接的自动编码器,就是和上面那一段说的一样。

优化目标就是让重建后的和之前的原数据一致,就是两者的最小二乘loss:

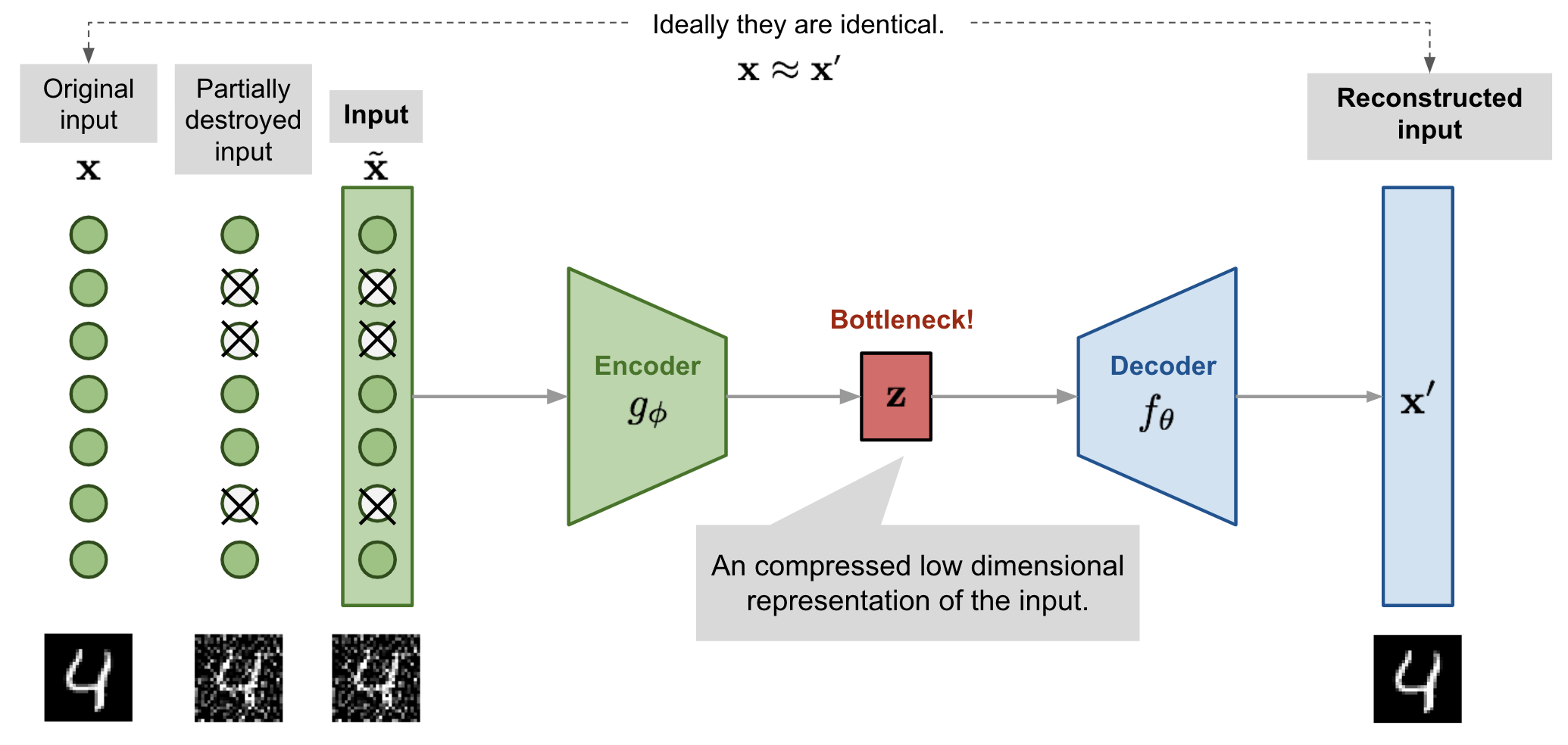

Denoising AE

为了解决AE容易过拟合的问题,增强模型的鲁棒性,提出了denoising AE,同样非常早,以后来的眼光看,就是往原数据中加噪声进行数据增强。

Denoising AE随机舍去原数据中的一些像素,变成 ,然后让AE从这个有缺陷的数据恢复原数据。

让人想起ViT骨干模型的训练好像就是把图片的patches挖掉几块(和Bert的完形填空式预训练有点像)。

Sparse AE

稀疏自编码器同样是为了缓解过拟合和增强鲁棒性,它的思路是对隐藏层中的神经元施加 “稀疏约束”,同一时间只有少量神经元能被激活(神经元输出不为0或较大),神经元在大部分时候都是不激活(神经元输出为0或很小)的。

这是如何约束的?让某个神经元“遍历”数据集中的所有数据,有一些数据能让它激活,另一些不能让它激活,这个约束做的就是只有少量数据能让这个神经元被激活,这个少量可以用比例来控制。大部分激活函数(如sigmoid, tanh等)都是映射到[0, 1],假设激活的时候是1,不激活的时候是0,计第i个隐藏层中的神经元 j 为 ,稀疏约束可以表示为:

是一个超参数,规定稀疏的程度。但有个问题,某一层神经元的输入是上一层神经元的输出,而不是数据本身,是否要考虑这个?

但这个公式不能直接拿来做loss,将此约束纳入到损失函数中,是通过向损失函数增加一个惩罚项实现的。

这里把当成了分布,然后用了KL散度度量当前的实际和阈值之间的差距..

K-Sparse AE

K-Sparse AE的稀疏作用在中间瓶颈层的特征码 z 上,先正常通过前馈神经网络的编码器得到z,然后只有z中值最大的 K 个元素被保留,其它的直接置0,这可以通过可变阈值的ReLU函数实现。在反向传播的时候,只有没被归0的神经元会继续往编码器中传播梯度。

Contractive AE

它建议自编码器编码出的结果处于一个“收缩的空间”(contractive space)以保持更强的鲁棒性。且不讨论这里面的数学术语和可能的理论推导,它的做法是往损失函数中加一个惩罚项,降低编码 z 对输入 x 的敏感度。这个惩罚项是 编码 z 关于其输入原数据 x 的雅可比矩阵的 弗罗贝尼乌斯范数 (Frobenius norm)。雅可比矩阵是结果向量的每个分量对输入向量的每个分量的偏导数,弗罗贝尼乌斯范数就是矩阵中所有项的平方和。

其中, 是编码出来的 的第 j 个分量。

作者称,经验上说,这个损失项带来了一个和低维非线性流形相关的特征表示,而在和流形正交的方向上大致保持不变invariant。

Variational Autoencoder VAE

VAE框架的由来

变分自编码器,虽然和自编码器有非常相像的模型结构,但好普通自编码器的理论思路很不一样。它更多来自变分贝叶斯推断理论。

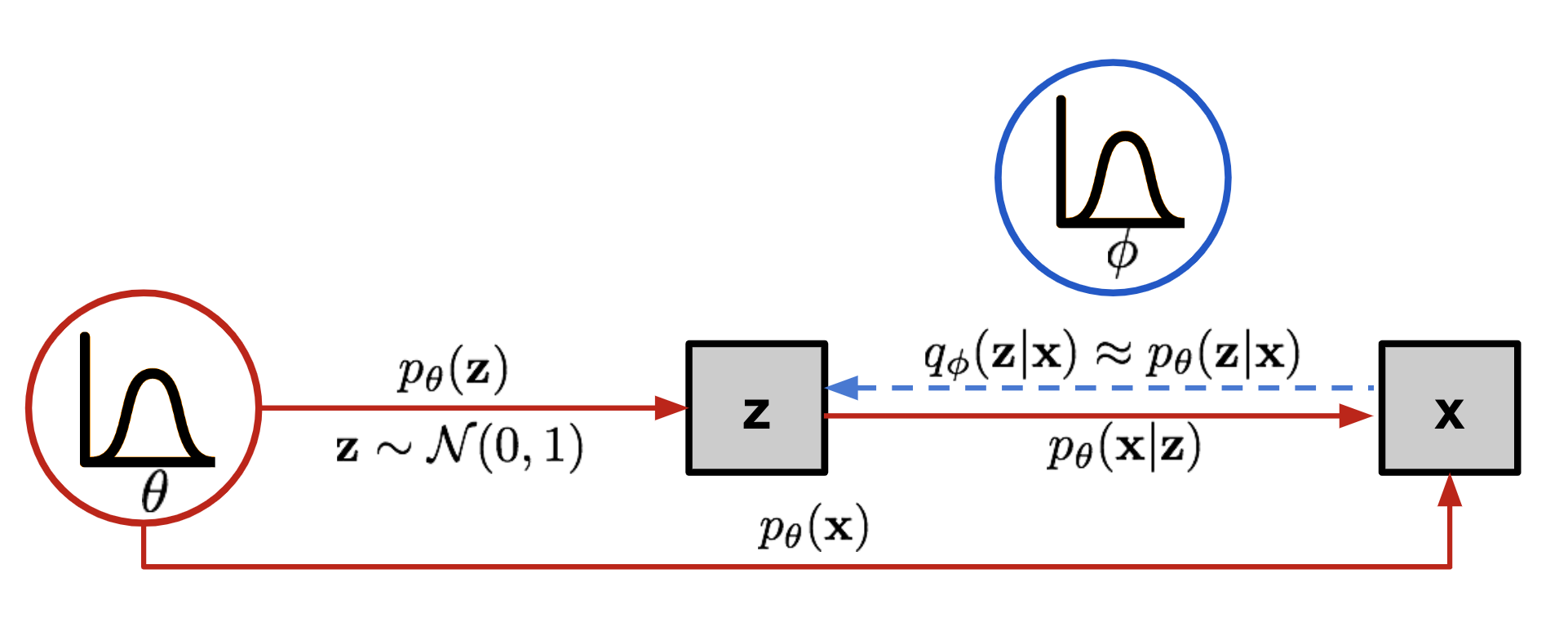

不同于AE,VAE并不试图将输入变换到一个固定的特征向量,而是变换到一个概率分布distribution。VAE的关键是那个“解码器”(参数为,把从潜码空间采样的z变换为数据x),所以我们从这个参数为 的解码器的角度,先做一些定义:

- 先验Prior,,采样出 z 的概率;

- 似然(或是其它翻译?可能性?) Likehood,,给出潜码 z 的情况下,生成结果是 x 的概率。

- 后验 Posterior,,生成结果是 x 的情况下,它是由 z 生成出来的概率。

假设我们已经知道最优参数 ,我们要用它生成和真实数据 很相似的数据。首先生成过程是:利用 决定的先验 采样出一个编码 ,然后用这个 生成一个 ,而生成这个 x 的概率是似然函数 。最后可以表示成 。

最优的 就是让生成结果是数据集中的数据的概率最大:

第二行是取log。然后拆开:

可以看到,要算 很麻烦,不可能遍历所有的 ,所以希望缩窄考虑的z的范围;如果能知道给出 x 的条件下,抽样到某个z的概率,那么我们就能根据这个概率,只关注最重要的,也就是后验概率 。——其实这些说法也只是在根据结果推理由…——我们用一个函数 来拟合这个后验概率,我们发现这个函数做的就是:在给出 的条件下,预测最可能出现 z,x->z,这不就像是一个“编码器”吗?解码器是从 z 生成 x,而编码器是从 x 猜测 z,这样一个长得和 AE很像的结构就出现了,虽然理论上的意义是完全不同的:VAE中的“编码器” q 实际上是对用于生成的概率函数 (“解码器”) p 的后验概率的 拟合。

如果把x->z的蓝色虚线展开,放到另一侧,是不是就很想一个 AE 了?

损失函数 ELBO

得到了VAE的框架后,下一步就是如何优化它,这里简要地推导VAE的损失函数 ELBO,它非常重要,之后的 Diffusion 也常常见到它的身影。

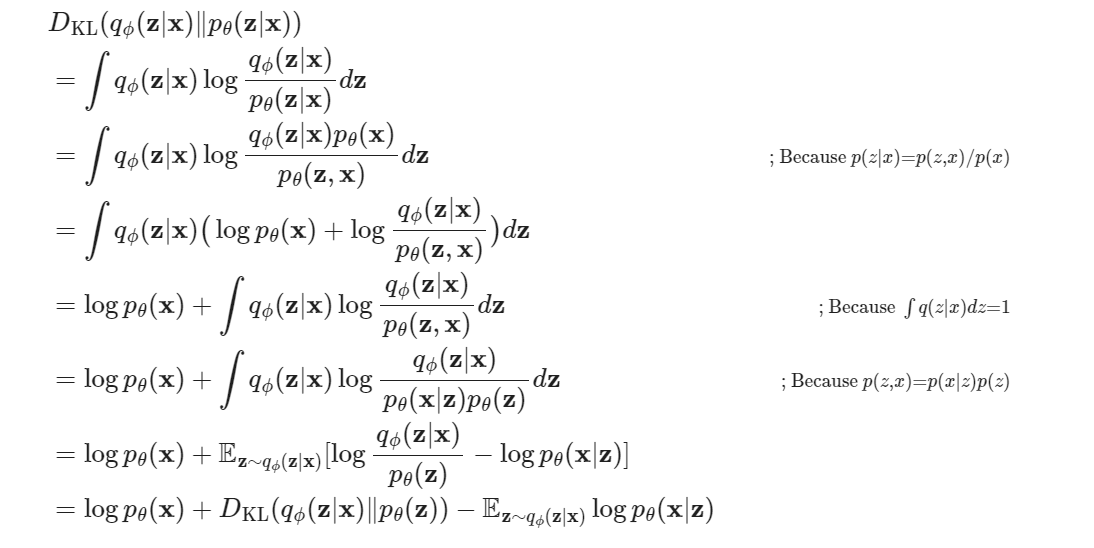

我们的最终目标是要优化上面那个关于 的式子,也就几优化 ,而ELBO的起点是让后验概率的拟合函数 尽可能接近真正的后验概率(最后推导出和前面的 有关,很神奇的推导…)

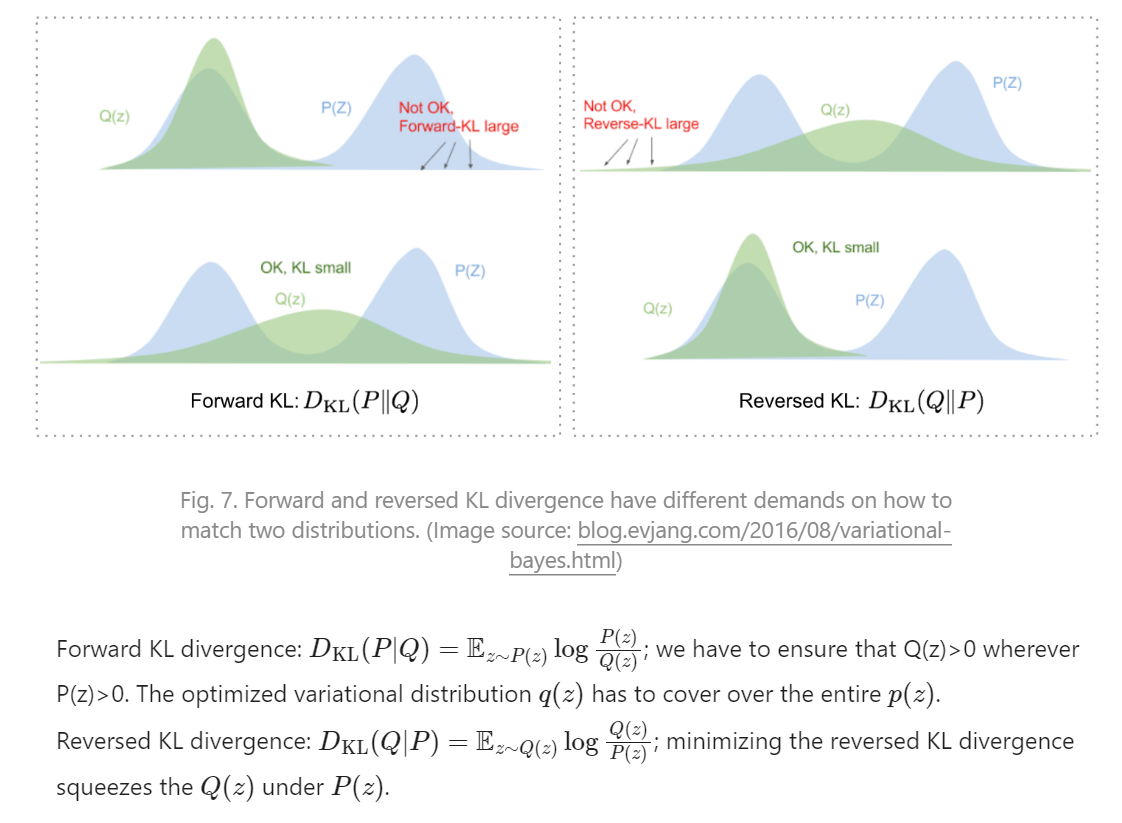

可以用KL散度衡量两个概率分布之间的距离:,至于为什么用 KL(Q, P) 而不是用 KL(P, Q),Lil给了一个网址说他说得很好,但我没看。大致好像是 最小化 KL(X, Y) 会导致 所有X的概率密度大于0的地方Y的概率密度也大于0(X“覆盖”Y,左边的覆盖右边的),如果一方是“确定”的而另一方是要优化的,把被优化的放在右边,可能导致被优化的只覆盖了一部分,因为即使只覆盖一部分也能满足“左边的覆盖右边的”。

这么说当然是有问题的,但我没有进一步了解。

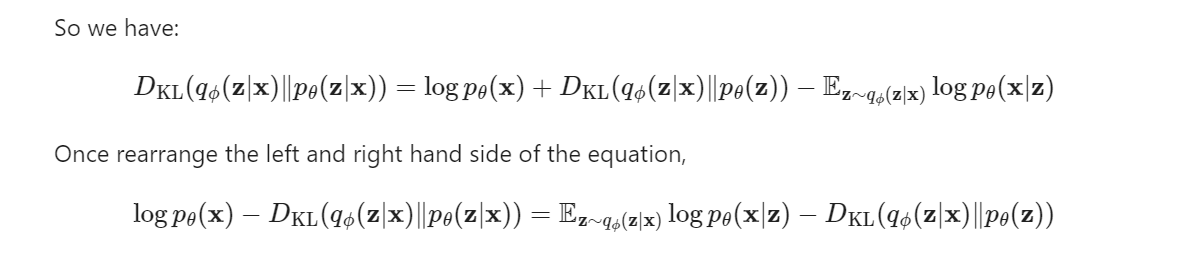

总之,我们优化 ,推导过程如下:

推导中的第二行,展开KL散度公式。第三行使用条件概率公式,分离我们希望要的那个 p(x),第四行拆开这个log,把这个p(x)分离出去,第五行分离这个x项离开积分,我们最终需要的 log p(x) 就出来了,之后利用神奇操作又凑出一个KL散度,和一个期望,这个主要是用到那个期望,因为期望中的q, p都是我们知道的(也就是网络本身),它是可以直接用来后续优化的(原先KL散度中的p后验是用不了的,因为不知道)…

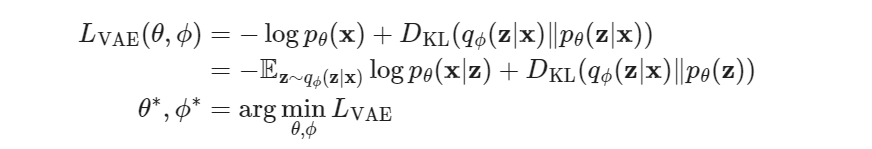

发现这里面就包含了我们最终需要的 log p(x),然后移项,定义最终的Loss如下:

第一行是原始形式,主要是 log p(x)(将它最大化),右边那个是为了能够计算(用上面的推导),第二行代入了上面的推导结果,得到了期望和KL散度。

那个期望似乎是:,这东西的直观意义是:最大化在q(z|x)这个分布下log p(x|z)的期望,也就是如果我已经把x输入q得到了z,那么我在p(x|z)下的概率也应该大——把z输入p能得到和原本接近的x,可以基于此简化损失函数。

实际使用的时候会优化第二行的第二项吗? 这个先验 p(z) 可知吗?还是说,只优化第二行的第一项?——会。实用中一般会假设z服从标准正态分布,因而可算。

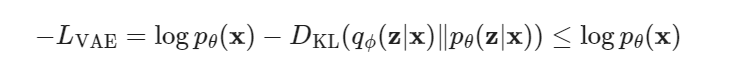

上面的损失函数叫 变分下界variational lower bound,因为(注意KL散度是非负的):

最小化 LVAE 实际上是在加大最终优化目标 log p(x) 的下界,所以成为变分下界。

实用中VAE的损失函数

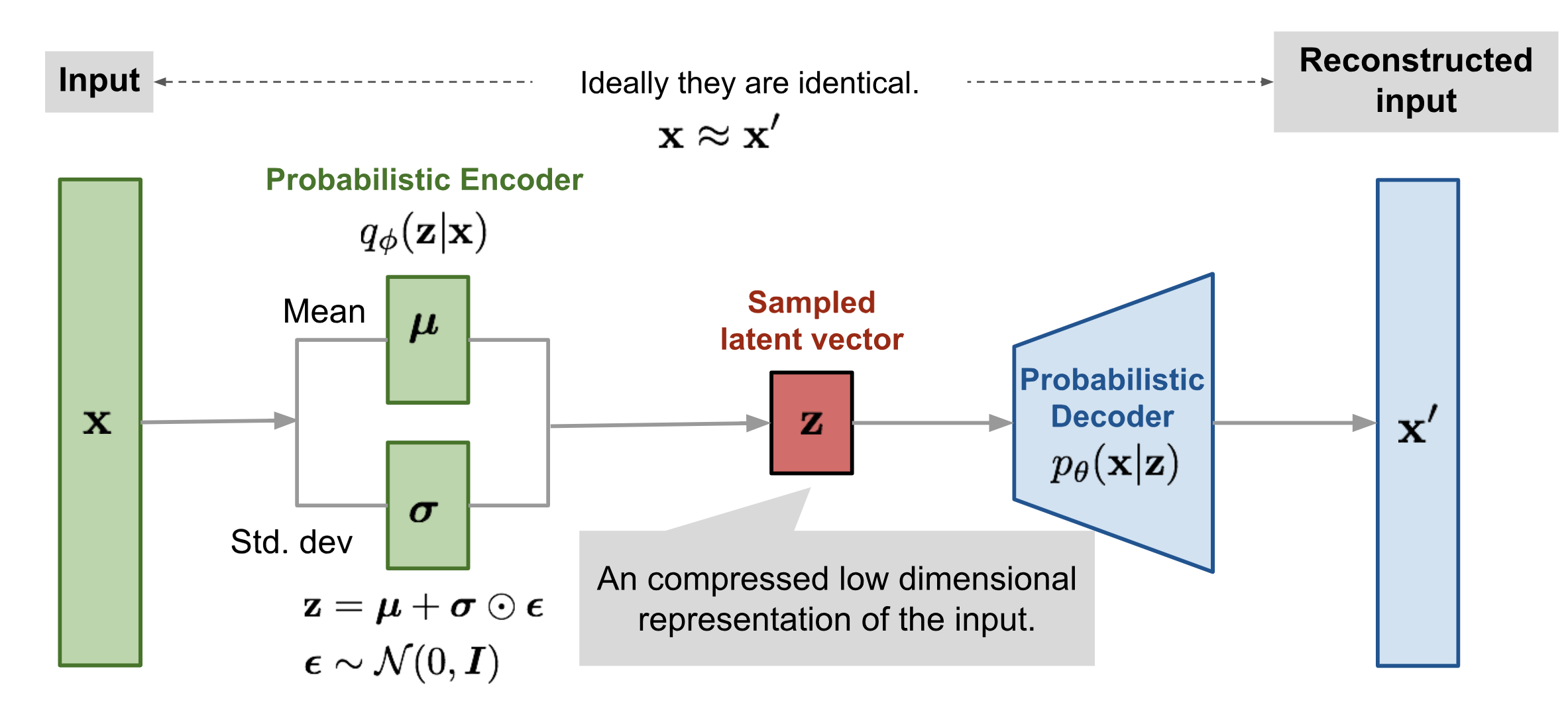

2我们最终要优化 p(x),而在上一小节中,最后化成了两项: 和一个KL散度衡量p的先验(p(z))和用于估计后验p(z|x)的网络 之间的差异。一项一项说。

对于第一项,那个期望,最小化就是最大化这个期望,最大化这个期望的意义,用自然语言大概解释就是(当然,这不准确),如果Q网络从x得到了z,那么P网络要尽量能从z得到x(所谓尽量就是概率尽可能大)——这不就是?所以在实用中,第一项直接变成了原数据x和经过VAE生成后的x’之间的MSE误差:。

第二项那个KL散度,我们一般直接假设 z 的分布是一个标准正态分布(所以知道为什么要把 p(z) 叫“先验”…),而 也是一个正态分布,也就是这个 q 网络实际上推理了正态分布的 期望和标准差 ,q 网络就是用来拟合后验 p(z|x) 的,把那个x给定后,q就可以当做是一个分布了,因为 已经推理出来了,这个确定的q的分布要尽量和 z 的先验接近:标准正态分布,那么第二项就变成了:。

值得一提的是,网上有很多博客没有经过上面的变分下界的推导,而把这第二项这个KL散度解释为:由于第一项MSE会导致x和x’越来越像,模型趋于变成确定的(接近0),违背了VAE的初衷,所以我们要加个和标准正态分布的 KL 散度,让q确实推理出一个正态分布(而不是确定值)。——这么说当然有道理,但理论上应该是以变分下界推导为先,这个防止模型变成确定性模型,只是一个恰到好处的副作用。

实际使用的损失函数为:

正态分布和标准正态分布的KL散度可以化简,网上有不少博客有推导,自行查找(一般找VAE的损失函数就可以找到):

所以实用中常用的VAE Loss:

重参数(Reparameterize)技巧

从上面的VAE结构图可以看出,中间有一步是要对分布做采样,但采样这一步是无法求梯度的,也就断掉了反向传播链条。重参数技巧解决这个问题。

由于一般分布用的都是正态分布,正态分布一个很好的性质就是任何mu, sigma的正态分布都可以从标准正态分布N(0, 1)变过去,所以我们的Q只用推出 mu, sigma,然后在标准正态分布上采样,将采样结果乘以标准差加上期望即可,这样采样一步和神经网络没关系了,采样的结果相当于一个常数,不影响求梯度,所以反向传播可以正常进行了。

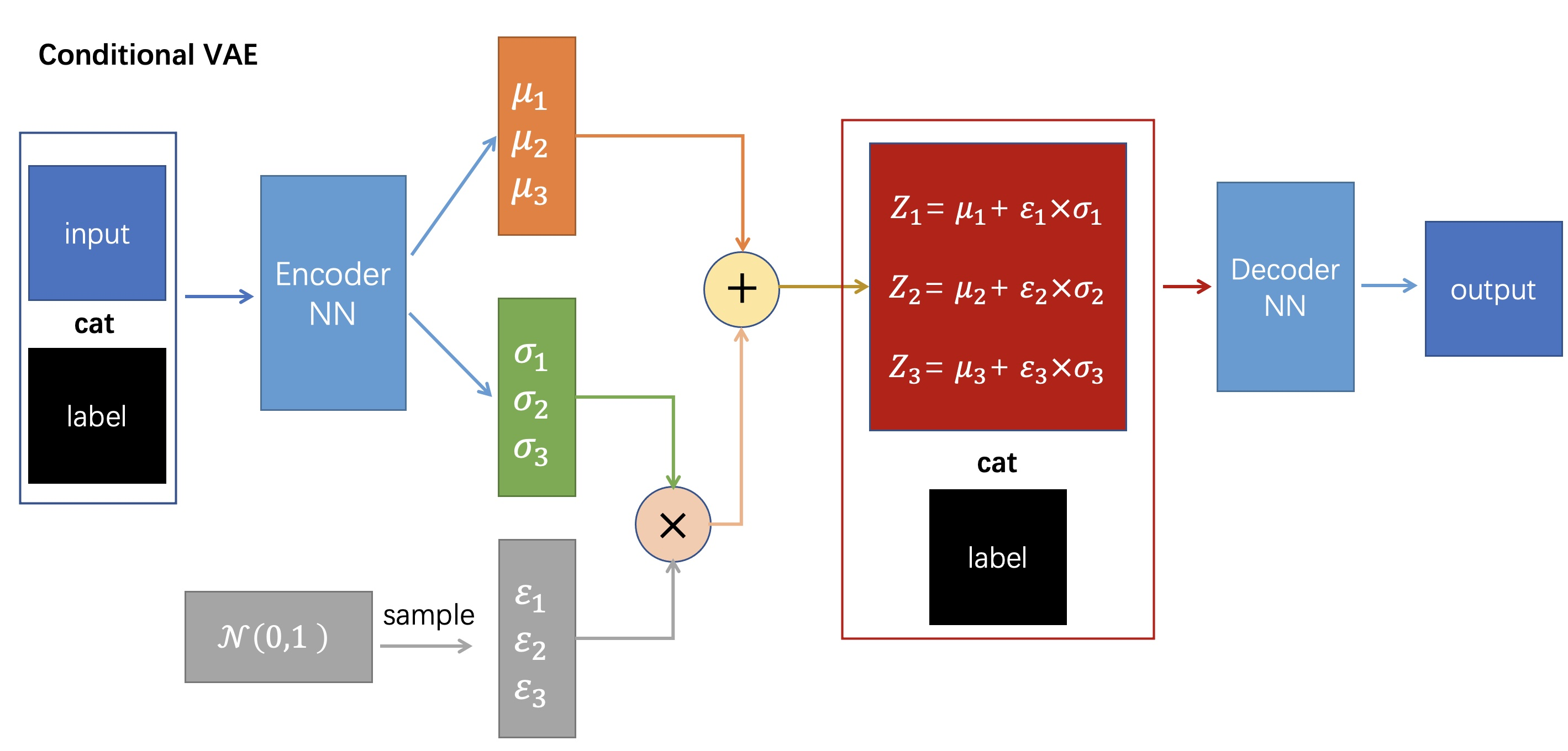

C-VAE

AE可以对数据进行降维压缩,但不能生成没见过的数据。VAE可以从一个分布中生成没见过的数据,但是不能控制生成的内容。条件VAE C-VAE试图对生成的内容加以控制。

加入控制的方法很简单,就是在Q, P的输入上分别加入控制参数即可。

比如上面这个结构图,控制参数是它的标签label,在Q网络输入时带上控制参数label,在P网络输入z时也带上控制参数label,即可。控制参数可以是label,可以是其它东西,比如文本生成的CLIP等等…